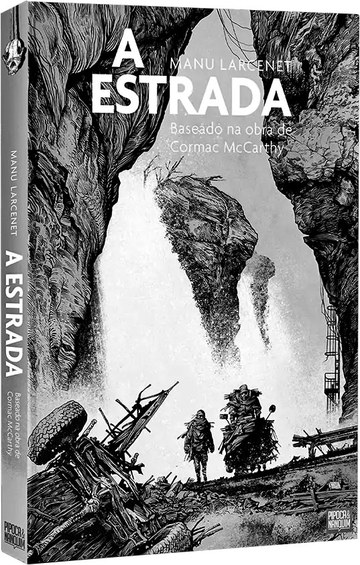

- Baseado na obra homônima do renomado escritor Cormac McCarthy (1933-2023), ‘A Estrada’ traz as cinzas de um moribundo mundo pós-apocalíptico no qual pai e filho tentam sobreviver | Imagens: Pipoca e Nanquim/Divulgação

Quando o mundo morrer, não será de vez. Pelo menos na realidade pós-apocalíptica em que se pavimentou A Estrada, uma das obras mais importantes e conhecidas do norte-americano Cormac McCarthy (1933-2023). O mundo está em uma perpétua solenidade de crematório, na qual suas cinzas se desprendem pouco a pouco no seu corpo moribundo. Na pele do mundo, pai e filho traçam uma perigosa jornada rumo ao litoral, agarrados a um carrinho que resumem quase tudo o que eles possam chamar de “lar”, assim como o que estão carregando também nas suas mochilas.

O romance foi publicado originalmente em 2006, três anos depois saiu sua versão para o cinema, com Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee encarnando pai e filho, respectivamente. Lançada neste ano, o francês Manu Larcenet (o mesmo de O relatório de Brodeck e O combate cotidiano) ofereceu a sua visão para os quadrinhos, que chega quase que simultaneamente ao Brasil.

Nas primeiras páginas de A Estrada (Editora Pipoca e Nanquim, 180 páginas), Larcenet traduz todo o abstracionismo de Cormac McCarthy, em um “balé de cinzas”, atestado de óbito da Terra. A crueza e aridez nas palavras do romancista são traduzidas no nanquim bem marcado e detalhado do quadrinista, sempre com as cenas circundadas da igual secura das cinzas.

A prosa de McCarthy é cheia de diálogos curtos e diretos. E sem arrodeios. E com a discrição igualmente direta ao ponto. E cheios de “E”s usados como rebites na cadência de sua narrativa iniludível. Algo que pode ser um trunfo para o adaptador, mas Manu Larcenet sabe construir também o seu próprio caminho, cheio de detalhes, cheio de silêncios e cheio de sentidos, em um mundo que perdeu os sentidos há anos.

A estrada em si pode ser encarada como uma metáfora, mas ela também traduz a radiografia do que era uma sociedade: sem nenhuma evidência de animais, sem nenhum sinal de terra fértil para plantar, com árvores secas desistindo de morrer em pé, o que coloca (como todo bom tema pós-apocalíptico) a humanidade desumana na berlinda, em que o mais diminuto traço de sociedade que restou serve apenas para seres humanos caçarem outros seres humanos para a prática do canibalismo.

O resquício de humanidade pode vir a nascer até de quem não sabe direito sobre ela. O garoto nasceu literalmente após ser “decretada” a morte do mundo. O menino desobedece, o menino questiona, o menino busca o sentido de algo que ele mesmo desconhece, que é – no cerne dos seus questionamentos repetitivos – o próprio sentido de “sociedade”...

O pai tem os conceitos claros porque ele sabe como era o mundo quando ainda estava “vivo”, para o bem ou para o mal. Tanto que ele faz questão de dar a última (e raríssima) lata de Coca-Cola encontrada na máquina para o filho, para ele saber como era o gosto do símbolo máximo do capitalismo.

Por isso, o garoto sempre bate nas mesmas teclas: “Somos bons?”, “Há mais de nós?”, “Então, onde eles estão?”. Como ele vai saber pesar ou ponderar melhor as suas decisões, se o pai superprotetor não o deixa tentar? O homem é tão misericordioso que reserva a última bala no tambor da arma para livrar o filho dos males do mundo, ensinando a ele como se matar, caso não esteja junto. São os reflexos da construção de um caixão para o mundo morto.

Essa dicotomia é o que oferece parte da beleza trágica da história. O arquétipo do pai (no livro é grafado com “P” maiúsculo, o que diz muito) e filho. O adulto e o jovem. O sábio amargurado que viu o mundo se deteriorar e o mais novo nascido no caos, que nem sabe o sentido de “viver” no meio do fim do mundo. “Cada um com o mundo inteiro do outro”, como McCarthy chega a dizer no começo da obra.

Com três grandes HQs lançadas no Brasil, aqui é a melhor arte de Larcenet, inclusive. Impressionante o quanto a obra parece, mas não é uma edição em preto e branco. Se perceber direito e com atenção, ela é totalmente colorida. O “problema” é que o mundo em si se tornou as suas próprias cinzas...

*Coluna publicada originalmente na edição impressa do dia 1º de maio de 2024.